Difference between revisions of "Squat"

(→Légalisation) |

|||

| Line 103: | Line 103: | ||

<div class="references-small" style="-moz-column-count:2; column-count:2;"> | <div class="references-small" style="-moz-column-count:2; column-count:2;"> | ||

<references /></div> | <references /></div> | ||

| + | |||

| + | ==L'autoréquisition== | ||

| + | |||

| + | L'autoréquisition est une action illégale qui touche directement à la propriété privée. Mais elle s'appuie sur les failles de la loi. Au bout de quarante-huit heures d'occupation, avec évidemment les preuves à l'appui, aucune expulsion sauvage ne peut avoir lieu. Le propriétaire, et lui seul, doit poursuivre les occupants au tribunal. En cas de violation de domicile, le propriétaire peut mettre en œuvre la procédure de flagrant délit prévue par les articles 53 et suivants du code de procédure pénale. L’autorité administrative peut alors procéder à l’expulsion du squatteur sans titre exécutoire, sur réquisition du propriétaire des locaux investis, dans un délai de 48 heures. Concrètement, si le propriétaire constate très rapidement l’occupation de son local, qui constitue un domicile, il alerte la police, qui intervient en tant que police administrative. La jurisprudence constante a retenu que cette incrimination n’avait pas pour objet de garantir d’une manière générale les propriétés immobilières, mais uniquement les domiciles (Crim. 15 fev. 1955, Bull.VI n°106). | ||

| + | |||

| + | Pourquoi "autoréquisition", et surtout pourquoi « auto ». Il faut savoir que le préfet, représentant de l'État dans les départements, « sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire [...] peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d'habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés » . C'est la fameuse ordonnance de 1945, émise par le Conseil national de la résistance, reprise dans le Code de la construction et de l'habitat (art. L641-1). Cette ordonnance n'est jamais appliquée, ou très rarement. Certains anarchistes (fédération d'Orléans) partant du constat que cette loi n'est pas utilisée il revient à chacun de l'appliquer avec les premiers acteurs concernés: les mal-logés et les sans-logis. | ||

| + | |||

| + | ==Le droit== | ||

| + | |||

| + | Voir [http://infokiosques.net/imprimersans2.php?id_article=41 Le squat de A Ã Z] | ||

| + | |||

| + | * Définition du domicile et inviolabilité / Rappel à la loi avec article 102 du code civil : | ||

| + | « Le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ». Code civil. Titre III : Du domicile, Article 102 (loi du 12 novembre 1938 - Ordonnance n°58-923 du 7 octobre 1958 art.1 Journal officiel du 9 octobre 1958 - Loi n°69-3 du 3 janvier 1969 art.13 Journal officiel du 5 janvier 1969 en vigueur le 1er janvier 1970) | ||

| + | |||

| + | * Introduction ou maintien dans le domicile d’autrui / article 226-4 du code pénal | ||

| + | « L’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » Code pénal. section 1 : De l’atteinte à la vie privée. Article 226.4 | ||

| + | |||

| + | * Inviolabilité du domicile par les représentant-e-s de la loi / article 432-8 du code pénal | ||

| + | « Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée de mission auprès du service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions on de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ». Article 432-8 du code pénal | ||

| + | |||

| + | * Du respect de la vie privée / Code civil - Article 9 (Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 art. 22 Journal officiel du 19 juillet 1970) | ||

| + | « Chacun a droit au respect de sa vie privée. les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommages subi, prescrire toute mesure, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé » | ||

| + | |||

| + | *La violation de domicile et son inapplicabilité lorsque le local est vide de toute occupation (Crim. 28 janv. 1958, Bull. crim. N°94) | ||

| + | La violation de domicile s’entend de l’introduction dans la demeure d’un tiers (Crim. 15 fev. 1995, Bull. crim n°106), qu’elle soit permanente ou temporaire (Crim. 28 janv. 1958, Bull. crim. N°94). | ||

| + | Mais si le local est vide de toute occupation, la qualification de violation de domicile ne peut pas être retenue (Versailles 31 jan. 1995, GP 10-12 mars 1996). Seuls les logements loués en meublés vacants pour cause de travaux peuvent être considérés comme domiciles, alors qu’ils ne sont pas occupés. | ||

| + | La plupart des locaux squattés étant vacants depuis longtemps lors de l’entrée des squatteur-euse-s dans les lieux, la violation de domicile est très rarement constituée. | ||

| + | |||

| + | * La voie de fait (R.38-5° du Code Pénal) et le flagrant délit (articles 53 et suivant du code de procédure pénale) | ||

| + | La voie de fait en matière de squat est le fait d’entrer par la force dans un lieu se traduisant par une occupation temporaire ou définitive d’un local privé. | ||

| + | Cet usage de la force se traduit par une dégradation des systèmes de clôture (portes, fenêtres, cadenas,...). Ce bris de clôture est le fait de « causer volontairement du dommage à un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui ». C’est une contravention pénale (R.38- 5° du Code Pénal). C’est cette voie de fait qui est censée caractériser le squatteur. | ||

| + | |||

| + | * Cadre juridique concernant les expulsions / art. 61 de la Loi du 9 juillet 1991 | ||

| + | « Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. S’il s’agit de personnes non dénommées, l’acte est remis au parquet à toutes fins ». | ||

| + | |||

| + | * Délai de procédure de deux mois / art. 62 de la Loi du 9 juillet 1991 | ||

| + | A priori, un commandement de quitter les lieux, lorsqu’il est signifié, doit accorder deux mois à l’occupant-e pour quitter les lieux. | ||

| + | « Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L.613-1 à L.613-5 du code la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration du délai de deux mois », y compris lorsque la voie de fait n’est pas établie. | ||

| + | Là encore, la pratique va au delà des intentions du législateur. | ||

| + | A l’inverse, le juge a également la possibilité d’accorder un délai supplémentaire n’excédant pas trois mois si l’expulsion menace l’occupant-e de conséquences d’une exceptionnelle dureté. « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des conditions atmosphériques, le délai peut être prorogé pour une période n’excédant pas trois mois » (également art.62 de la Loi du 9 juillet 1991). | ||

| + | |||

| + | * Délais prévus par les articles L.613-1, L.613-2 et L.613-3 (trêve d’hiver) du CCH plus jurisprudence sur leur applicabilité vis-à -vis des squatteur-euse-s | ||

| + | Article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le juge de l’exécution (...) peut (...) accorder des délais renouvelables excédant deux années aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que les dits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. » | ||

| + | Article L.613-2 du code de la construction et de l’habitation : « La durée des délais (...) ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. » | ||

| + | Article L.613-3 du code de la construction et de l’habitation : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être soumis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril. » | ||

| + | Ces articles s’appliquent-ils aux occupant-e-s sans droit ni titre ? | ||

| + | La Cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 15 mars 1995 (D. 15 mars 1995, Rev. huissiers 1995, 587, obs. J.-J. Bourdillat), a retenu la recevabilité d’une demande de délais faite par des squatteur-euse-s, au fondement des articles L.613-1 et L.613-2 du code de la construction et de l’habitation, et a considéré qu’il y avait bien dans cette espèce « des occupants de locaux d’habitation » qui avaient vocation à bénéficier des dispositions protectrices contenues dans ces deux articles. Cette position a ensuite été confirmée par la huitième chambre civile de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 8ème ch B, 2 mars 2000, D.2000, IR, p. 103) : « les dispositions des articles L.613-1 et L.613-2 du Code de la construction et de l’habitation, sur le sursis à l’exécution de décision de justice, ne contiennent aucune exclusive à l’égard des personnes qui se sont introduites illégalement dans un local d’habitation ; ce mode d’occupation fait partie des circonstances dont le juge doit tenir compte pour accorder des délais d’expulsion. » | ||

| + | |||

| + | *Compensation des frais de procédure / Article 700 du NCPC | ||

| + | « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » | ||

| + | (Décret nº76-714 du 29 juillet 1976 art. 5 Journal officiel du 30 juillet 1976) | ||

| + | (Décret nº91-1266 du 19 décembre 1991 art. 163 Journal officiel du 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992) | ||

| + | Cette somme n’est généralement pas assignée aux squatteur-euse-s et à ne pas payer si vous n’êtes pas solvables. | ||

| + | |||

| + | * Changement de compétence du T.G.I. au T.I. / art. 2 de la Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 | ||

| + | Sur le changement de compétence (du Tribunal de Grande Instance au Tribunal d’Instance), c’est l’article 2 de la loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance qui modifie la précédente loi (dans le code de l’organisation judiciaire). « Art. L. 321-2-2 - Le tribunal d’instance connaît à charge d’appel des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation. » | ||

| + | |||

| + | * Articles de loi relatifs au droit au logement | ||

| + | Le fait d’expulser des personnes dont on sait qu’elles ne trouveront pas d’autres solutions d’habitat pourrait être compris comme une « soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine » et à ce titre, tomber sous le coup de l’article 225-14 du code pénal. | ||

| + | Dans un premier temps, la loi du 8 juillet 1989 a affirmé l’existence de ce droit pour les locaux à usage d’habitation, ou à usage mixte d’habitation et professionnel (Loi n° 89-462 du 8 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 déc. 1986, "La loi du 6 juillet 1989 et le droit au logement", AJPI 1989, p. 609 et s). Ensuite, le législateur a décidé que la garantie de ce droit constituait un véritable devoir de solidarité pour l’ensemble de la Nation (Loi n° 90-449 du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement, Journal officiel juin 1990, p. 8551 et s., art. 1er : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la Nation »). | ||

| + | Enfin, le Conseil constitutionnel a reconnu que « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent était un objectif de valeur constitutionnelle » (Conseil constitutionnel, 19 janvier 1995, décision n° 94-359 DC : loi relative à la diversité de l’habitat, AJDA juin 1995, note B. Joron). | ||

| + | L’article 55 de la Constitution Française dispose que les traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des Lois. Or la France a signé plusieurs traités internationaux reconnaissant la valeur du droit au logement, en tant que droit social fondamental, ou partie d’un droit fondamental. Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris s’est ainsi basé sur l’existence d’un droit au logement inscrit dans plusieurs traités internationaux, en particulier le Pacte des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, en son article 11"2, pour accorder des délais aux squatteur-euse-s. Même si l’enjeu était modeste (quelques mois de délai), l’invocation de ces traités comme moyen de prise en compte des besoins des occupant-e-s est intéressante. | ||

| + | L’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme précise que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’expulsion sans proposition de relogement pourrait être envisagée comme une peine ou un traitement inhumain ou dégradant, en fonction de l’évolution des mœurs de la société. | ||

| + | L’article 8 de la Convention prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Là encore, l’expulsion sans proposition de relogement menace évidemment le domicile, la vie privée et familiale. | ||

| + | |||

| + | * L’état de nécessité : | ||

| + | L’état de nécessité est une vieille notion de droit pénal, qui a été prise en compte par une décision de la Cour d’Appel de Paris (17 sept. 1993) et plus récemment, par une décision du tribunal correctionnel de Paris (28 nov. 2000), qui a relaxé un homme ayant avoué avoir cassé une porte pour intégrer le logement d’un office HLM, estimant qu’il avait agi en état de nécessité. | ||

| + | Trois conditions sont nécessaires pour faire application de l’état de nécessité : | ||

| + | l’existence d’un danger actuel ou imminent menaçant une personne ou un bien, | ||

| + | la nécessité pour conserver cette personne ou ce bien de commettre une infraction, | ||

| + | la proportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. | ||

| + | |||

| + | * L’abandon de propriété : | ||

| + | Certains immeubles vacants depuis de longues années peuvent être considérés par les occupant-e-s comme laissés à l’abandon par leurs propriétaires. Dans les faits, les conditions pour qu’un tel état de fait soit prouvé devant un tribunal (abandon depuis plus de 20 ans) font que c’est à peu près impossible. | ||

Revision as of 19:12, 16 July 2007

Catégorie:Expérience anarchiste Catégorie:Squat

| |

Le squat est à la fois l'action d'occuper une propriété publique ou privée et le lieu proprement occupé. Les occupants ou squatteurs squattent pour deux raisons principales : les raisons économique et/ou politique. Le mot vient de l'anglais qui signifie « s'accroupir ». En 2004, le plus grand squat de France se trouvait en région parisienne, précisément dans le bâtiment F du campus de l'Ecole normale supérieure de Cachan. Il était occupé par des sans-papiers d'origine africaine depuis 2002 et comptait environ 700 habitants, dont 170 enfants, entassés dans des chambres de 10 m². Il a été évacué par les forces de police avec un déploiement de forces spectaculaire le 17 août 2006.

Contents

Petite histoire du squat

Le Squat est né à Paris en 1912 avec l'anarchiste moustachu Georges Cochon. Ouvrier tapissier, fondateur de l'Union syndicale des locataires. Il luttait vigoureusement contre les proprios "vautours". La presse et les chansonniers (Charles d'Avray, Montéhus...) popularisaient les actions de ces militants inventeurs du déménagement "à la cloche de bois" qui, alors, se pratiquait en fanfare ! Occupations d'hôtels particuliers, installations de maisons préfabriquées dans les lieux les plus insolites (Tuileries, Chambre des députés, casernes, Préfecture...) avec banderoles, drapeaux et Raffut de Saint-Polycarpe furent le sujet d'un feuilleton publié dans l'Humanité entre le 17 novembre 1935 et les 17 janvier 1936.

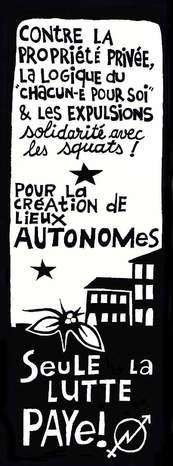

Squat pour raisons polito-économiques et culturelles

Les squatteur-euses politiques font souvent partie de la mouvance libertaire ou autonome dont une idée importante est l'abolition de la propriété privée. Et, afin de pouvoir vivre dans de bonnes conditions et développer des projets de vie collective, ils occupent des bâtiments laissés à l'abandon, et mettent en pratique l'idée de propriété d'usage. Ils soutiennent qu'en abolissant le loyer, en permettant de partager les ressources et les frais, le squat peut réduire énormément la dépendance au salariat(se débarasser de not'situation d'précaire) et permettre de se réapproprier nos vies.

Les squats concilient souvent lieu d'habitation et espace d'activité (gestion collective du quotidien, constructions, information, création et diffusion culturelle, débats, ateliers, jeux, mise à disposition d'outils, actions politiques). Ils ne se veulent pas des petites bulles fermées face au monde, mais essaient d'être des structures ouvertes à celles et ceux qui souhaitent lutter, s'exprimer, créer, vivre. Les décisions pour le développement des lieux y sont donc souvent collectives.

Certains squats qui hébergent des magasins gratuits. Ces « magasins » sont couramment appelés « free-shops » ou « zones de gratuité »(friperies, infokiosques et bibliothèques, accès internet,...). D'autres squats sont lieu de concert (voir entre autre Le Wagon). Il y aussi les squarts (contraction de squat et art), qui sont des squats d'artistes qui y tiennent leurs ateliers, expositions, vie commune,...

Logements vacants en France

Une loi existe en France pour réquisitionner les logements vides afin de loger des personnes en ayant besoin, mais elle n'est (presque) jamais utilisée... d'où la réappropriation ci-dessus.

En France les deux impôts directs perçus séparément sur la propriété immobilière sont la taxe d'habitation, due par l'occupant du logement, et la taxe foncière, due par le propriétaire. Ces deux taxes comportent une part régionale, une part départementale et une part communale, et le cas échéant une part pour le syndicat de communes ou le district.

En outre, depuis le 1er janvier 1989, s'est ajoutée la taxe sur les logements vacants qui s'applique (sauf sur les logements HLM) dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants dont la liste est publiée au Journal officiel. Cette taxe varie de 10 à 15 % de la valeur locative. De plus les biens immobiliers entrent dans l'assiette d'autres impôts : droits de succession, impôt de solidarité sur la fortune (ISF), taxe sur les plus-values...

Enfin, il faut noter que le propriétaire d'un logement vacant continue de supporter les charges, et, éventuellement, les mensualités de remboursement s'il a emprunté pour l'acquérir. Ce n'est donc pas son intérêt de le conserver vide, sauf s'il projette de le vendre à court terme.

Le nombre de logements vacants en France ne cesse d'augmenter. Pour la France entière, on comptait 1 989 758 logements vacants en 1999, soit environ 7% du parc de logements:

- 1962 : 850 117 logements vacants

- 1975 : 1 623 525 logements vacants

- 1990 : 1 859 627 logements vacants

- 1999 : 1 989 758 logements vacants

- 2000 : 2 027 000 logements vacants

- 2001 : 2 001 000 logements vacants

- 2002 : 1 973 000 logements vacants

- 2003 : 1 945 000 logements vacants

- 2004 : 1 918 000 logements vacants

- 2005 : 1 937 000 logements vacants

En 1999, 136 554 logements étaient vacants à Paris, soit 10,1 % des logements:

- 1962 : 20 000 logements vacants

- 1975 : 90 475 logements vacants

- 1990 : 118 296 logements vacants

- 1999 : 136 554 logements vacants

Source: INSEE[1], recensement de la population 1962, 1975, 1990, 1999

L'importance du taux de logements vacants est à relativiser : d'une part, il existe un taux incompressible qui correspond au délai nécessaire pour trouver un nouvel occupant solvable après la libération du logement, et le cas échéant pour procéder aux travaux nécessaires. C'est fréquemment dans cet intervalle que les logements sont occupés illégalement (ce qui est un délit). D'autre part, il existe des cas où les immeubles sont condamnés en attendant l'exécution de projets d'urbanisme, reconversion en bureau ou autres... Enfin, il faut noter que certains propriétaires hésitent à renouveler leurs locataires devant la difficulté qu'ils éprouvent parfois à recouvrer les loyers et les charges, ou à faire respecter leur droits face à des occupants de mauvaise foi.

Légalisation

Bien que tout squat soit « politique », dans la mesure ou —même de manière involontaire—, il critique en actes la propriété privée, la particularité de nombre d’entre eux est de sciemment se définir comme tel. Le squat est alors vécu comme un lieu de rupture avec l’ordre social et les institutions, comme le refus de la société capitaliste et de l’État, auxquels squatteuses et squatteurs s’attaquent en niant par leur action la valeur de la propriété privée. Cependant, les squats ne se contentent souvent pas de critiquer la société, mais proposent également de mettre en pratique des alternatives. Au sujet de l’organisation collective comme des rapports inter-individuels, les squats fourmillent de remises en question et d’expérimentations. Avec pour bases, bien souvent, une critique du patriarcat, du capitalisme, de l’élitisme et de la hiérarchie, avec la volonté de briser la spécialisation et l’atomisation des individus, de se libérer des carcans moraux, de l’individualisme forcené, des conditionnements sociaux, pour essayer de vivre en cohérence avec ses idées et de s’épanouir. Plus qu’un simple constat critique, les squats sont la réalisation (forcément partielle, car immergée dans un "vieux monde" qui perdure) de ce que certain-e-s ne font que théoriser. Le mythe du grand soir est brisé, car c’est alors tous les jours que se construit la révolution, par une transformation individuelle et collective. Ce qui n’exclut pas des moments de confrontation violente avec le système, qui ne saurait accepter de voir éclore quelques îlots de liberté...

La question de la légalisation ne se pose pas pour les squats non "politiques". Pour les squats politiques, ils peuvent développer deux types de stratégie :

- Les partisans de la légalisation. Ces derniers veulent négocier le droit d'occuper sur le long terme un logement vide. Il s'agit par exemple des squats d'artistes en France, qui négocient avec les mairies. Il s'agit d'une solution viable, puisqu'en Hollande ou en Italie (centres sociaux) de nombreux squats ont été légalisés.

- Les partisans de l'illégalisme. Ceux-ci sont plutôt issus de la mouvance anarchiste/autonome, et refusent la négociation avec les pouvoirs publics, quitte à subir les expulsions. Ils considèrent que les squats légalisés participent à justifier la répression contre les squats illégaux.

La situation réelle est bien sûr plus complexe, puisque la majorité des squats oscillent entre ces deux stratégies, suivant leurs convictions politiques et leur analyse du rapport de force en place.

Squat au Venezuela

Dans les pays d'amérique latine comme le Venezuela, l'occupation de maison est fréquente en tant que phénomène, mais pas en tant que mouvement ou organisation. Les "okupas" sont connues comme l'invasion et l'occupation des propriétés privés abandonnées avec la finalité de protester pour sa situtation de logement.

Généralement les squats aux Venezuela sont concentrés en familles qui vivent des circonstances extêmes de pauvreté. Ils squattent autant de maisons abandonnées que de terrains sans propriétaire, s'y construisent des maisons avec les matériaux trouvés dans la rue, des projets totalement autogestionnaire.

Squatter en voyage

Sur la base de la société de consommation, les pauvres devraient ne pas vraiment pouvoir voyager ou voyager avec peu de possibilités et les riches, avoir l'éventail vaste devant soi. Vous êtes-vous déjà promené dans un endroit en vous disant qu'il serait fou d'y vivre? Le sommet d'un monument historique, le toit d'une école, une cabane de pêche sur la glace, une tour avec vue sur la mer, ... Alors que les riches paient très cher leur chambre d'hôtel privée et personnelle, vous, vous choisiriez vous-même un endroit que vous pourriez tourner à votre guise, en tenant compte d'une possible répression? Mobile et sauvage, comme la guérilla, vous avez tendu l'embuscade et rêvez jusqu'à la prochaine nuit. Vos compagnons comprendront probablement mieux vos idées en les appliquant féériquement!

Bibliographie

Patrick Kamoun, V'la Cochon qui déménage, éd. Ivan Davy, 2000

Doris Lessing, La terroriste, un roman qui parle beaucoup d'expériences de squat

Squats

- Voir la Catégorie:Squat

Liens externes

- Squat.net : portail international des squats politiques

- Infokiosques.net/squat : textes consacrés au mouvement squat de tendance anarchiste

- Vegan Tekno : pages d'infos sur le squat politique

- manifeste d'un squat

- Maloka est un collectif aux multiples activités autogestionnaires sur Dijon et le

- Les Tanneries squat des Tanneries

- Habiter Autrement

- La Mauvaise herbe Squat autogéré à Caen

- [1] Blog squattercity

- Art Squat / Kisinis Web Art Des squats d'artistes à Paris

- Le théâtre de verre Site du théâtre de verre, au autre squat d'artistes à Paris, proposant régulièrement des spectacles, débats,...

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de Wikipedia.

Notes et références

- ↑ Que signifient ces données? La notion de vacance mérite d'être précisée dans la mesure où elle ne correspond pas à la notion de disponibilité des logements. Que regroupe donc le concept de « logement vacant » ? L’INSEE donne sur son site la définition suivante :

Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants :

- proposé à la vente, à la location ;

- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation;

- en attente de règlement de succession ;

- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ;

- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste…).

Dès lors, les statistiques de l'INSEE sur le taux de logements vacants n'indiquent pas que ces logements seraient nécessairement disponibles pour y habiter. Données en ligne

L'autoréquisition

L'autoréquisition est une action illégale qui touche directement à la propriété privée. Mais elle s'appuie sur les failles de la loi. Au bout de quarante-huit heures d'occupation, avec évidemment les preuves à l'appui, aucune expulsion sauvage ne peut avoir lieu. Le propriétaire, et lui seul, doit poursuivre les occupants au tribunal. En cas de violation de domicile, le propriétaire peut mettre en œuvre la procédure de flagrant délit prévue par les articles 53 et suivants du code de procédure pénale. L’autorité administrative peut alors procéder à l’expulsion du squatteur sans titre exécutoire, sur réquisition du propriétaire des locaux investis, dans un délai de 48 heures. Concrètement, si le propriétaire constate très rapidement l’occupation de son local, qui constitue un domicile, il alerte la police, qui intervient en tant que police administrative. La jurisprudence constante a retenu que cette incrimination n’avait pas pour objet de garantir d’une manière générale les propriétés immobilières, mais uniquement les domiciles (Crim. 15 fev. 1955, Bull.VI n°106).

Pourquoi "autoréquisition", et surtout pourquoi « auto ». Il faut savoir que le préfet, représentant de l'État dans les départements, « sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire [...] peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d'habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés » . C'est la fameuse ordonnance de 1945, émise par le Conseil national de la résistance, reprise dans le Code de la construction et de l'habitat (art. L641-1). Cette ordonnance n'est jamais appliquée, ou très rarement. Certains anarchistes (fédération d'Orléans) partant du constat que cette loi n'est pas utilisée il revient à chacun de l'appliquer avec les premiers acteurs concernés: les mal-logés et les sans-logis.

Le droit

Voir Le squat de A Ã Z

- Définition du domicile et inviolabilité / Rappel à la loi avec article 102 du code civil :

« Le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ». Code civil. Titre III : Du domicile, Article 102 (loi du 12 novembre 1938 - Ordonnance n°58-923 du 7 octobre 1958 art.1 Journal officiel du 9 octobre 1958 - Loi n°69-3 du 3 janvier 1969 art.13 Journal officiel du 5 janvier 1969 en vigueur le 1er janvier 1970)

- Introduction ou maintien dans le domicile d’autrui / article 226-4 du code pénal

« L’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » Code pénal. section 1 : De l’atteinte à la vie privée. Article 226.4

- Inviolabilité du domicile par les représentant-e-s de la loi / article 432-8 du code pénal

« Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée de mission auprès du service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions on de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ». Article 432-8 du code pénal

- Du respect de la vie privée / Code civil - Article 9 (Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 art. 22 Journal officiel du 19 juillet 1970)

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommages subi, prescrire toute mesure, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé »

- La violation de domicile et son inapplicabilité lorsque le local est vide de toute occupation (Crim. 28 janv. 1958, Bull. crim. N°94)

La violation de domicile s’entend de l’introduction dans la demeure d’un tiers (Crim. 15 fev. 1995, Bull. crim n°106), qu’elle soit permanente ou temporaire (Crim. 28 janv. 1958, Bull. crim. N°94). Mais si le local est vide de toute occupation, la qualification de violation de domicile ne peut pas être retenue (Versailles 31 jan. 1995, GP 10-12 mars 1996). Seuls les logements loués en meublés vacants pour cause de travaux peuvent être considérés comme domiciles, alors qu’ils ne sont pas occupés. La plupart des locaux squattés étant vacants depuis longtemps lors de l’entrée des squatteur-euse-s dans les lieux, la violation de domicile est très rarement constituée.

- La voie de fait (R.38-5° du Code Pénal) et le flagrant délit (articles 53 et suivant du code de procédure pénale)

La voie de fait en matière de squat est le fait d’entrer par la force dans un lieu se traduisant par une occupation temporaire ou définitive d’un local privé. Cet usage de la force se traduit par une dégradation des systèmes de clôture (portes, fenêtres, cadenas,...). Ce bris de clôture est le fait de « causer volontairement du dommage à un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui ». C’est une contravention pénale (R.38- 5° du Code Pénal). C’est cette voie de fait qui est censée caractériser le squatteur.

- Cadre juridique concernant les expulsions / art. 61 de la Loi du 9 juillet 1991

« Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. S’il s’agit de personnes non dénommées, l’acte est remis au parquet à toutes fins ».

- Délai de procédure de deux mois / art. 62 de la Loi du 9 juillet 1991

A priori, un commandement de quitter les lieux, lorsqu’il est signifié, doit accorder deux mois à l’occupant-e pour quitter les lieux. « Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L.613-1 à L.613-5 du code la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration du délai de deux mois », y compris lorsque la voie de fait n’est pas établie. Là encore, la pratique va au delà des intentions du législateur. A l’inverse, le juge a également la possibilité d’accorder un délai supplémentaire n’excédant pas trois mois si l’expulsion menace l’occupant-e de conséquences d’une exceptionnelle dureté. « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des conditions atmosphériques, le délai peut être prorogé pour une période n’excédant pas trois mois » (également art.62 de la Loi du 9 juillet 1991).

- Délais prévus par les articles L.613-1, L.613-2 et L.613-3 (trêve d’hiver) du CCH plus jurisprudence sur leur applicabilité vis-à -vis des squatteur-euse-s

Article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le juge de l’exécution (...) peut (...) accorder des délais renouvelables excédant deux années aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que les dits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. » Article L.613-2 du code de la construction et de l’habitation : « La durée des délais (...) ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. » Article L.613-3 du code de la construction et de l’habitation : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être soumis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril. » Ces articles s’appliquent-ils aux occupant-e-s sans droit ni titre ? La Cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 15 mars 1995 (D. 15 mars 1995, Rev. huissiers 1995, 587, obs. J.-J. Bourdillat), a retenu la recevabilité d’une demande de délais faite par des squatteur-euse-s, au fondement des articles L.613-1 et L.613-2 du code de la construction et de l’habitation, et a considéré qu’il y avait bien dans cette espèce « des occupants de locaux d’habitation » qui avaient vocation à bénéficier des dispositions protectrices contenues dans ces deux articles. Cette position a ensuite été confirmée par la huitième chambre civile de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 8ème ch B, 2 mars 2000, D.2000, IR, p. 103) : « les dispositions des articles L.613-1 et L.613-2 du Code de la construction et de l’habitation, sur le sursis à l’exécution de décision de justice, ne contiennent aucune exclusive à l’égard des personnes qui se sont introduites illégalement dans un local d’habitation ; ce mode d’occupation fait partie des circonstances dont le juge doit tenir compte pour accorder des délais d’expulsion. »

- Compensation des frais de procédure / Article 700 du NCPC

« Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » (Décret nº76-714 du 29 juillet 1976 art. 5 Journal officiel du 30 juillet 1976) (Décret nº91-1266 du 19 décembre 1991 art. 163 Journal officiel du 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992) Cette somme n’est généralement pas assignée aux squatteur-euse-s et à ne pas payer si vous n’êtes pas solvables.

- Changement de compétence du T.G.I. au T.I. / art. 2 de la Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005

Sur le changement de compétence (du Tribunal de Grande Instance au Tribunal d’Instance), c’est l’article 2 de la loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance qui modifie la précédente loi (dans le code de l’organisation judiciaire). « Art. L. 321-2-2 - Le tribunal d’instance connaît à charge d’appel des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation. »

- Articles de loi relatifs au droit au logement

Le fait d’expulser des personnes dont on sait qu’elles ne trouveront pas d’autres solutions d’habitat pourrait être compris comme une « soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine » et à ce titre, tomber sous le coup de l’article 225-14 du code pénal. Dans un premier temps, la loi du 8 juillet 1989 a affirmé l’existence de ce droit pour les locaux à usage d’habitation, ou à usage mixte d’habitation et professionnel (Loi n° 89-462 du 8 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 déc. 1986, "La loi du 6 juillet 1989 et le droit au logement", AJPI 1989, p. 609 et s). Ensuite, le législateur a décidé que la garantie de ce droit constituait un véritable devoir de solidarité pour l’ensemble de la Nation (Loi n° 90-449 du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement, Journal officiel juin 1990, p. 8551 et s., art. 1er : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la Nation »). Enfin, le Conseil constitutionnel a reconnu que « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent était un objectif de valeur constitutionnelle » (Conseil constitutionnel, 19 janvier 1995, décision n° 94-359 DC : loi relative à la diversité de l’habitat, AJDA juin 1995, note B. Joron). L’article 55 de la Constitution Française dispose que les traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des Lois. Or la France a signé plusieurs traités internationaux reconnaissant la valeur du droit au logement, en tant que droit social fondamental, ou partie d’un droit fondamental. Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris s’est ainsi basé sur l’existence d’un droit au logement inscrit dans plusieurs traités internationaux, en particulier le Pacte des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, en son article 11"2, pour accorder des délais aux squatteur-euse-s. Même si l’enjeu était modeste (quelques mois de délai), l’invocation de ces traités comme moyen de prise en compte des besoins des occupant-e-s est intéressante. L’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme précise que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’expulsion sans proposition de relogement pourrait être envisagée comme une peine ou un traitement inhumain ou dégradant, en fonction de l’évolution des mœurs de la société. L’article 8 de la Convention prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Là encore, l’expulsion sans proposition de relogement menace évidemment le domicile, la vie privée et familiale.

- L’état de nécessité :

L’état de nécessité est une vieille notion de droit pénal, qui a été prise en compte par une décision de la Cour d’Appel de Paris (17 sept. 1993) et plus récemment, par une décision du tribunal correctionnel de Paris (28 nov. 2000), qui a relaxé un homme ayant avoué avoir cassé une porte pour intégrer le logement d’un office HLM, estimant qu’il avait agi en état de nécessité. Trois conditions sont nécessaires pour faire application de l’état de nécessité :

l’existence d’un danger actuel ou imminent menaçant une personne ou un bien, la nécessité pour conserver cette personne ou ce bien de commettre une infraction, la proportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

- L’abandon de propriété :